こんにちは。『かもがわ税理士事務所プラス』の加茂川です。

今回は起業初期のマーケティングのお話です。

といっても、小難しいマーケティング理論を述べ立てたりはしません。

起業したての方からの相談事例も紹介しながら、起業初期に必要となる極めて実地的なマーケティングについてお話ししたいと思います。

はじめに

起業して会社を興し、ゆくゆくは従業員を雇ってビジネスを発展させていきたい——。起業家の誰もが思い描くことですが、当然一足飛びにはいきません。会社の成長には段階があり、経営者にも会社の段階に応じた能力が求められます。

最初の段階では、何よりも売上を上げる能力が必要です。売上を上げる能力とは、営業力だけではなく、売上を上げるための基盤と仕組みをつくる能力=マーケティング能力のことです。マーケティング能力の有無は、起業初期の売上だけでなく先々の会社のスケールにも影響してきますので、その点も含めて解説していきます。

会社の段階に応じて、経営者に求められる能力は変わる

まずは「会社の段階に応じて経営者に求められる能力」を俯瞰的に見てみましょう。

下記は、会社設立時に社長一人でスタートした場合のモデルケースです。

| 会社の段階 | 壁(悩み・課題) | 必要となる能力 |

| ①会社を興して軌道に乗せるまでの段階 〈社長が売上を作る〉 | 思うように売上が伸びない | ビジネスモデルを含む、広い意味での「マーケティング能力」 |

| ②従業員を雇った段階 〈組織的経営へと移行〉 | 思うように人を使えない | 仕組みで人を動かす「マネジメント能力」 |

| ③商品数や支店が増えた段階 〈数字に基づく経営判断がより重要に〉 | 肌感覚の経営が通用しなくなる | 数字を分析し最適な資源配分を考えるといった「財務能力」 |

売上を上げて利益を生み出せなければ従業員を雇うことはできませんし、組織的経営がうまくいかなければ商品数や支店を増やすことは困難です。ですから基本的には段階を踏んでいくのが堅実だと思います。

仮に、最初から従業員を雇うとすれば「マーケティング能力」と「マネジメント能力」が同時に必要となりますが、先立つのはやはり「マーケティング能力」です。そのあたりも含めて、各段階で経営者が考えるべきことをもう少し掘り下げて説明していきましょう。

① 会社を興して軌道に乗せるまでの段階

➡ ビジネスモデルを含む広い意味での「マーケティング能力」が必要

「マーケティング」とは、お客様のニーズや満足を中心に置きながら買ってもらえる仕組みをつくる活動です。

その目的は、お客様がお金を支払ってもよいと感じる価値を効率的に提供し、満足していただきながら、会社の利益を最大化していくことにあります。

マーケティングの土台となるのが「ビジネスモデル」

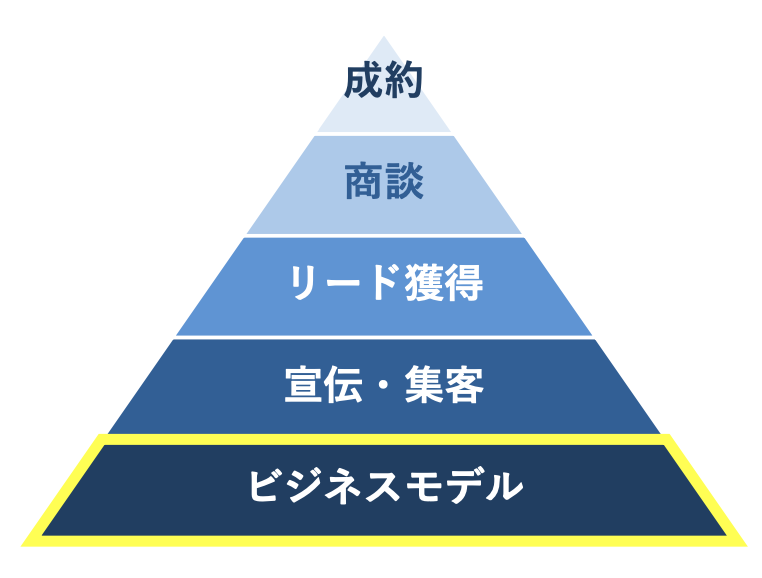

お客様に買ってもらうためのプロセスは概ね下の図のようになります。

起業初期はこのプロセスのすべてを社長がつくることになりますが、特に重視していただきたいのが、全体の土台となる「ビジネスモデル」です。土台が強固でなければ後のプロセスをいくら頑張っても成果が出ません。

ビジネスモデルとは、簡単に言えば「何を・誰に・どのように売るか」を示すものです。世の中のニーズを捉えて商品・サービスを選定し、顧客ターゲット、価格、販売方法などを決定していきます。

その上で「ターゲットに商品・サービスを知ってもらい、興味を持ってもらい」→「問合せなどのアクションを起こしてもらい」→「買ってもらう」ための仕組み・導線をつくり上げます。

「営業が得意」ならマーケティングは不要?

会社員時代に営業畑でバリバリ成果を上げてきた方ほど、独立しても営業力さえあれば売上を伸ばせると考えがちです。しかし、そんな方の話をよくよく聞けば、会社員時代は会社がマーケティングをしてくれていたというケースが少なくありません。広告やWEBマーケティングなどによって会社がお客様を集めてくれていたのです。

ですが、中には、飛び込み営業や紹介などで「自力で顧客を獲得していた」という方もいらっしゃいます。そんな方は独立しても自前の集客力で売上を伸ばせるので、社長一人のうちはそれでも良いでしょう。

ただし、従業員を雇った後も社長の集客力頼みのままでは頭打ちになってしまいます。

「社長の集客力で売る会社」の弱点は、人数が増えても売上がスケールアップしにくいという点です。従業員を雇って売上をスケールアップしたいなら「マーケティングの仕組みで売る会社」を目指したほうが良いと思います。

②従業員を雇った段階

➡ 仕組みで人を動かす「マネジメント能力」が必要に

人を雇えば組織になります。組織になれば、一人社長の時には必要のなかった組織のルールや仕組みづくりが必要になってきます。

「マネジメント」とは単なる「管理」ではなく、「組織を運営し、組織的に成果を上げる」ための取り組み全般です。教育制度や評価制度も含まれますし、採用が厳しい時代「人が辞めない組織づくり」も重要です。

モノやサービスを売るよりも難しい課題がたくさん出てきますが、肝心なのは「一人社長から組織への切り替え」をきちんとすることでしょう。

この切り替えができなければ、組織の仕組みづくりの必要性がわからず、「思うように人が動いてくれない」という悩みを抱えることになります。

仕組みで人を動かすヒント

人の行動は「動機」「能力」「きっかけ」で決まります。上司が部下に「命令」するのは動機付けとなりますが、期待通りに動かない部下もいるでしょう。やってもらいたいことのレベルと部下の能力のレベルが合致していても動かないのであれば、「行動設計」を変える必要があります。

行動設計の例

×毎日日報を書いてください

➤最初は書くが続かない

○毎日朝9時に日報を書いてください

➤毎日書く

「毎日書いてください」では勝手にやめてしまう人がいますが、「毎日朝9時に」という行動のキッカケを付け足すことで続けやすくなります。全員に習慣化させたい場合にも有効です。このような行動設計は、個々のモチベーションに頼らずに仕組みで人を動かすアイデアの一つです。

③商品数や支店が増えた段階

➡ 数字を分析し資源配分を考えるといった「財務能力」が必要に

組織経営が上手くいき、事業が発展し、取扱商品が増えたり支店が増えたりすると、経営者の肌感覚ではなく数字を元にした財務的判断が必要になってきます。

数字(結果)を把握するだけでなく、その数字を作った行動や事象を分析し、良からぬ行動や事象があるなら、今後の打ち手を考えねばなりません。

ちなみに、税理士の立場としても、顧問先の売上や利益が「上がった」「下がった」という結果を伝えるだけでなく、今後の行動や対策を考えるヒントを提供するべきだと考えています。

また、財務能力が身につけば、分析に基づいて最適な資源配分ができるようになります。つまり「次のためにどうお金を使うか」という判断ができるようになるのです。

資源配分の例

商品Aの売上が下がっている

➤競合が強くなっているなら広告強化

➤需要が減っているなら新商品開発に投資

人件費が嵩んでいる

➤AIアプリを導入して残業を減らす

小規模の会社で社長が経営に専念できない場合なども、商品数が多いのなら、商品ごとの売上を把握・分析する程度の財務能力は不可欠です。

以上の「マーケティング」「マネジメント」「財務」は、“経営者がわかっておくべきこと”ですが、すべてを経営者が実行しなければならないわけではありません。

専門家の力を借りたり、管理職に指示して任せるのも良いでしょう。ただし「他人事ではない」「完全に人任せにはしない」という意識は常に持っておいていただきたいと思います。

マーケティングの土台「ビジネスモデル」を言語化しよう

さて、ここからは、起業初期のマーケティングで特に重要となる「ビジネスモデル」のブラッシュアップについてお話します。

「ビジネスモデル」をブラッシュアップするとは「何を誰にどのようにして売るのか」を徹底的に考えるということです。

徹底的に考えられているかどうかは「ビジネスモデルを言語化」できるかどうかで判断できます。つまり他人が納得いくように説明できるかどうかです。説明しても納得してもらえないなら、まだまだ考えが足りないということでしょう。

他人が納得いく説明ができるかどうかは、金融機関からの融資や、仕入れの交渉、ビジネスパートナーの獲得などにも関わってきます。

他人に協力してもらうなら、アドバイスをもらうより「質問してもらう」

他人に説明できるかどうかを試すには、説明する相手が必要です。誰かに協力してもらうなら、まず相手に「質問役に徹してほしい」と伝えておきましょう。意見やアドバイスをしてほしいのではなく、話を聞いて引っ掛かることがあれば突っ込んで質問してほしいのだと。

意見やアドバイスをもらうのが悪いわけではありませんが、この場合の目的は「自分の考えを言語化すること」ですので、相手が自分の考えを話し出せば目的がずれてしまいます。

適切な質問をしてくれそうな相手が見当たらない場合は、当事務所で行なっている起業カウンセリング(初回無料/直接面談orWEB面談)をご利用いただければ、私が質問役を務めさせていただきます。

ビジネスモデルのブラッシュアップ相談事例

以下にビジネスモデルのご相談事例をご紹介します。

1つ目の事例は、概ねビジネスモデルが出来上がっている方からの相談事例です。2つ目は、動き出してすぐにつまずいた方からの相談事例、3つ目は親から継いだ家業を発展させる術についてお悩みの方からの相談事例です。

相談事例① スチーム機能付きのホットアイマスクを売りたい

アイデア商品を開発する会社を立ち上げました。初めに開発したのが、スチーム機能付きの充電式ホットアイマスクです。商品には自信があるのですが、ビジネス的に盲点がないか、客観的な意見をもらいたいです。(40代・女性)

まず商品⾃体についてですが、充電式のホットアイマスクは珍しいものではありませんよね。特徴はスチーム機能のようですが、どんな機能ですか?他社製品でスチーム機能付きはないんですか?

スチーム機能は暖かい蒸気を発⽣させる機能です。蒸気が出るアイマスクといえば使い捨ての商品がメジャーですが、充電式で蒸気が出る商品はほとんどありません。私たちが開発したアイマスクは、独⾃の設計で蒸気の温度と蒸気発⽣時間を安全にコントロールすることができるんです。

充電式で尚且つ蒸気が出て安全性もクリアしている、それが独自性、優位性ということですね。

では、それは誰が買ってくれるんですか? 要は、どんな⼈のどんな悩みを解消することができるか?です。

ずばり、ドライアイに悩む⼈です。私⾃⾝ドライアイに悩んでいまして、⽬薬を使いつつ、PC作業の合間や寝る前に、蒸気が出る使い捨てのホットアイマスクを愛⽤していたんです。でも捨てるのが惜しいと感じていたんですね。私たちのアイマスクを使えば、ドライアイの⾟さが和らぐのはもちろん、捨てる時に毎回地味に感じるモヤっとしたストレスも解消できます。

ドライアイのセルフケアには蒸気が出るホットアイマスクが有効だということは、⼀般に認知されているんですか?

ドライアイに悩む⼈であれば認知している可能性が⾼いと思います。私は眼科で⽬薬を出してもらっているんですが、⽇常のセルフケアとして、⽬を温める罨法(おんあんぽう)を勧められました。その眼科では院内で使い捨ての蒸気が出るホットアイマスクも販売しています。

ドライアイに悩む⼈が顧客ターゲットだとすれば、年齢や性別も絞られるんですか?

はい。ドライアイは⼥性ホルモンとも関連していて40代以上の⼥性がなりやすく、特に閉経後の⼥性はドライアイになるリスクが⾼まるという研究結果があるんです。ですから主なターゲットはドライアイに悩む40代以上の⼥性を想定しています。

では、その顧客がこのアイマスクを買ったとして、買う前と買った後で何がどう変わるでしょう?

ドライアイが⾟い時、スイッチを⼊れるだけの⼿軽さで⽬を温めて潤し症状を緩和することができるようになります。使い捨ての商品を買い続ける必要もなくなり、経済的なメリットも実感できます。

では、価格はいくらで売ろうとお考えですか?

5000 円くらいが妥当かと考えています。5000 円は従来の充電式ホットアイマスクの中間的な価格帯です。使い捨ての商品は10枚で1000円程度ですので、5000円で繰り返し使えるならコスパが良いと感じてもらえるはずです。

価格⾯では使い捨て商品に勝り、機能⾯では充電式商品に勝るということになりますね。では、ライバルは使い捨て商品ですか?充電式商品ですか?

あ…そこは明確にできていませんでした。⾔われてみれば、私の商品は充電式ですが、私が考えている訴求だとライバルは使い捨て商品ということになりますね。

当⾯は使い捨て商品がライバルになるとして、売れ⾏きによっては充電式もライバルになってくる可能性があります。要は、売れれば模倣される可能性が⼤いにあるということです。それも踏まえて、価格設定を⾒直してみてはいかがでしょう?

先々を視野に考えておくべきこと

価値の変化

当初は画期的な商品として差別化できるとしても、売れれば売れるほど「模倣」されます。特許を取ればその範囲は守られますが、それでも類似商品が出てくる可能性はあります。そして類似商品が多数出てくると価格競争になっていきます。

その点を踏まえると、類似商品が出てくる前に先行者利益をどれだけ上げられるかが重要と言えます。

アイマスクに限らずアイデア商品で勝負するなら、常に先の展開を考えねばなりません。常に新しいアイデア商品を開発して常に一歩先を行くビジネスモデルです。目まぐるしく変わるトレンドを読む力やセンスが物をいう世界だと思います。

販売価格の上限

値付けの正解は、「お客さんが喜んでくれる価格の中の最高値」だと私は思います。先行者利益を考えても「できるだけ高単価で売る」のが得策となりますので、原価ベースで販売価格を設定するのではなく、市場調査を行なってユーザーが喜んで支払う最高値を探ってはいかがでしょうか。モニターを集めて実際に使用してもらうなどして、どれくらいの価格なら買うかをユーザーに直接聞く方法もあります。

相談事例② 無農薬の国産原料を使った発酵食品を作りたい

進⾏中の案件につき、商材の詳細は伏せます

昔からハマっている発酵食品があるんですが、ほとんどが外国産で国産のものは非常に少ないんです。それなら自分で作ってしまおうと会社を立ち上げました。無農薬の国産原料で作ろうとしているのですが、原料調達の時点でつまずいてしまって・・・諦めた方が良いのか、もう少し粘るべきなのか、迷っているんです。(30代・女性)

無農薬の国産原料の調達が難しい、ということでしょうか?

国産原料を⼊⼿するのは難しくないのですが、無農薬で栽培された原料はすごく少ないんです。⾃分で畑の⼀画を借りて栽培することも考えたのですが、周囲の畑に農薬を撒かれると、どうしても農薬がかかってしまうので、これは厳しいなと・・・。

ではまず、「無農薬」と「国産」を切り離して考えてみてはどうですか? あなたが作ろうとしている⾷品は「国産原料使⽤」だけでは売れないのですか? 差別化できないのですか?

それは売れると思います。もともと輸⼊原料で作られているものが⼤半ですので、国産原料というだけでも差別化にはなります。

価格は、輸⼊原料と国産原料では⼤きく変わりますか? 国産原料を使うと商品の価格が⾼くなりますか?

価格はそれほど変わりません。ここ数年で輸⼊原料の価格が⾼騰していますので。そのこともチャンスだと思っているんです。

ではまず「無農薬」を外して「国産原料」で作ってみて、実際にどれくらい売れるのかテストしてみるのはどうですか?

それはアリかもしれません。でも無農薬も諦めたくはないんです。

国産原料の商品が売れれば、その利益を無農薬栽培に投資することもできると思いますが、どうしても最初から無農薬でなければなりませんか?

いえ、将来的にでも無農薬を実現できればいいです。順番にやっていって理想に近づけていけばいいということですね。最初につまずいて焦ってしまっていました。

ちなみに、誰にどのように売ろうと考えていますか? お客さんは個⼈?法⼈? 販売⽅法は?

個⼈です。特に⼥性。⾃分や家族のために安全で安⼼な⾷品にこだわりたい⼈ですね。

販売⽅法は、とりあえずはアンテナショップに置いてもらおうかと考えています。

ある程度量産できるのであれば、法⼈向けの卸しも可能かと思います。個⼈向けだけよりも売上が増えて経営が安定する可能性が⾼いですが、その点は考えていますか?

法⼈向けは全然考えていませんでした。でも会社を作ったからには売上を伸ばさないといけませんね。ゆくゆくは量産できるようにしたいです。

まず個⼈への販売から始めて実績を作って法⼈営業をする、というのも順番として良いでしょうね。ただ個⼈向けでも商品の良さだけで選んでもらうのはなかなか難しいと思います。選んでもらうためにアピールするべきは何だと思いますか?

ヒントは、あなたがお客さん側ならどんな⼈から買いたいか?です。

どんな⼈から・・・やはり商品に思い⼊れがある⼈で、その分野をすごく研究している⼈ですね。

私も相当なマニアなので。ということは、アピールするべきは私のうんちくとか、こだわりとか、⾃分で作りたくて会社を⽴ち上げちゃった話ですね。

いいですね、特に商品の背景にストーリーがあるものに⼈は惹かれます。無農薬が現状難しいけれど諦めずに⽬指している、ということもストーリーですよね? そのストーリーをSNSなどで繰り返し発信するのはどうでしょう?

協⼒してくれる⼈が現れるかもしれませんね!アイデアを教えてくれたり、無農薬栽培に詳しい⼈を紹介してくれる⼈もいるかもしれません。

可能性が広がりますね。そういったストーリーも含めて「私はこの発酵⾷品の専⾨家です」という⽴場で情報発信できませんか?

できると思います。SNS やブログはいずれやろうとは思っていましたが、商品を売り出す前からやった⽅が良いですね。やるべきことの順番がわかってスッキリしました!

情報発信で実績づくり

情報の蓄積が信用につながる

起業を機に、各種のSNSやブログサービスを利用して情報発信していこう、とお考えの方は多いと思います。経営者や会社のファンになってもらうためにも情報発信は欠かせません。未経験の分野で起業する場合も、情報発信の実績を作っておくことで「語る資格」を得ることができ、話を聞いてもらいやすくなります。また、会社の公式ホームページを持っているとより信用してもらいやすいでしょう。ホームページは情報の保管場所として安全性が高いという面でもオススメです。情報は財産ですからしっかり管理したいですね。

相談事例③ 家業の町工場を継いで事業を発展させたい

私の父は下請けで金属加工業をやっていて、私は元請けの金属加工会社に入社して長年勤めてきました。近々、父が引退することになり、私が後を継ぐことになりました。元請けの会社からは今まで通り仕事をもらえるのですが、その会社だけに依存し続けるのはどうなのか・・・下請けのままで良いのか・・・顧客先を増やす手立てはないかと模索中です(40代・男性)

1社依存の下請けから抜け出したいということですね。まず下請けで加⼯している製品の需要ですが、元請けの会社からの需要しかない製品なのでしょうか? 他に欲しがる会社はないですか?

製品と⾔っても何かの部品なので、同じような部品の需要はあるかもしれません。

何かの部品ということですが、その部品の⽤途はわかりますか? 何に使われているものなのか、⽤途がわかれば売り先が探しやすいと思いますが。

製造現場では、⽤途までは把握していないことが多いです。でも営業担当に訊けば教えてくれると思いますので、⽤途から売り先を探すことはできそうです。

技術や設備⾯からも考えてみましょう。⼯場の設備や加⼯技術で他の⾦属加⼯会社と差別化できる点はありませんか?

設備⾯では、元請けの会社からの要望で数年前に⼤型プレス機を導⼊しました。中古ですが、中古でも⾼額な機械ですので、持っていない会社も多いみたいです。加⼯技術については、昔ながらの⼿動機械を扱える職⼈が⼀⼈います。職⼈が⾼齢化している今となっては貴重な技術です。

その機械、その技術がなければ作れない製品もあると思われますが、その機械、その技術でこんなものが作れます、ということをわかりやすく⽰すことはできますか?

実際に作っている製品は注⽂ありきなので偏ってしまうのですが、製造実績はなくても、できる加⼯の種類やサイズなどのデータを⽰すことはできます。

では、もっと視野を広げてみましょう。差別化になる・ならないは⼀旦置いておいて、あなたの会社ができることをすべて書き出すことは可能ですか? ⽂字通りすべてですよ。

それは可能だと思いますが、何のためですか?

可能性を限定しないためですね。例えばあなたがよく⾏く居酒屋があるとします。あなたは居酒屋だと思っているけれど、隣の席のお客さんは和⾷レストランだと思っているかもしれません。それと同じで、あなたの会社も、ある⼈にとっては⾦属加⼯屋さんではないかもしれないですよね?

ああ、なるほど、ちょっと⾒えてきました。⽗はよく元請け会社やそのお客さんから相談を受けていました。設計で困っていることや、⼯数を減らせないかといった相談です。それに丁寧に答えて提案したりして喜んでもらっていたみたいです。⼤袈裟にいえばコンサルですね。

コンサル、素晴らしいじゃないですか。お⽗さんに相談役として会社に残ってもらうことはできないのでしょうか?

相談役なら喜んでやってくれるかもしれません。さっそく話してみます。かといってコンサル会社になるのは考えにくいですけど、⾦属加⼯業という縛りからは⾃由になれました。

いいですね。上⼿くマーケティングしてお客様が増えれば、そのお客様に別の商品を提案することもできますので、常に視野を広く、そしてお客さん志向で考えてみてくださいね。

「自分が売っているのは何か?」事業領域を定義してみよう

事業領域を定義するとは?

アメリカの経済学者、セオドア・レビットが提唱した「マーケティング・マイオピア(近視眼)」をご存知でしょうか?

レビットは論文の中で ❝事業領域の定義とは自社が何をする会社かを定義することだ❞ と述べ、事業領域の定義の失敗例としてアメリカの鉄道事業を挙げています。

❝航空便の普及と車社会の到来に押されて1950年代に鉄道が斜陽化した原因は、自分たちの事業を「輸送事業」ではなく「鉄道事業」と考えていたことだ。だから、鉄道会社は自分たちの顧客がバスや飛行機を使っても「ウチは鉄道会社だから関係ない」と思ってしまったのだ。顧客ではなく、自社が提供する製品やサービスを中心に事業領域を定義することは危険なことなのである。❞

製品中心か、顧客中心か?

ご相談の金属加工業に当てはめてみましょう。

製品を中心に事業領域を定義するならば「自分が売っているのは製品や加工サービスだ」となり、金属を加工するという事業の域を出ませんが、

顧客を中心に事業領域を定義すれば「自分が売っているのは金属加工に関連する技術や知識・経験のすべて」だとなり、顧客の利便性につながるさまざまなサービスが生み出されます。

「視野を広く」「顧客を中心に」事業を行なっていれば、世の中のニーズの変化に気づかないという危険も回避できるでしょう。

ただし、事業領域が広ければ良いというわけではありません。特に中小企業にとって「ヒト、モノ、カネ、情報」の経営資源は限られているだけに、事業領域を広く設定することは経営資源の分散を意味します。

【市場環境の変化に合わせて柔軟に自社の強みを発揮し、お客様に喜ばれる価値を提供できる領域はどこか?】

このお題は、起業初期のみならず、経営者として常に考え続けることになるお題です。

起業・開業の疑問やお悩みは

『かもがわ税理士事務所プラス』へお気軽にご相談ください。

無料相談のご案内

『かもがわ税理士事務所プラス』では、起業・開業に関する無料相談を行なっております。起業前のカウンセリングをはじめ、ご希望により事業計画のお手伝いもさせていただいています。無料相談は直接面談(当事務所へお越しいただく)でも、WEB面談(zoom)でも承ります。

ご相談は初回無料としていますが、開業後の顧問契約を前提にしていただければ、開業前の相談に料金はかかりません。お気軽にお問い合わせください。